|

Ростов-Ярославский

историко-архитектурная справка

|

||||

|

Город Ростов вырос среди земель, принадлежавших финно-угорскому племени меря. Легенда утверждает, что его основатель носил имя Роста и назвал город в свою честь. Так или иначе, годом основания Ростова считается первое упоминание о нем в летописях под 862 годом. Летописи также рассказывают об участии ростовцев в походах князя Олега на вражеские города Киев /882/ и Царьград /907/. Примерно в это же время в городе появляется и славянское население. В 988 году Ростов был дан в надел киевским князем Владимиром Святославовичем своему сыну - будущему Ярославу Мудрому, который правил здесь до 1010 года. Находящийся в 60 км к северу от Ростова Ярославль, был основан Ярославом и назван в его честь. В 989 году в Ростове решили ввести христианство. В воды озера Неро согнали все население города и разбили его на группы по 10-15 человек. Специально приглашенные византийские священники плавали на лодках между группами и крестили жителей, давая им одно имя на группу. Еще много лет население противилось нововведениям, поднимало восстания, восстанавливало свои капища Велесу и Яриле. Так, в 1071 году был убит первый ростовский епископ Леонтий. В 1073 году Ян Вышатич из Киева подавил последнее из восстаний. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году Ростов вместе с Переславлем и прочими входит во владения Всеволода, а затем Владимира Мономаха. Город находится на вторых ролях, управляют им наместники, назначаемые из Владимира. В 1147 году на землях Великого Ростова появилось небольшое поселение под названием Москва... С 1207 года Ростов - столица независимого княжества. В 1216 году в него входили Ярославль, Углич, Белоозеро, Устюг. Однако уже в 1219 году княжество разделилось на три части - Ростовское, Ярославское и Угличское. Ростовцы активно воюют со своими соседями, однако в 1238 году монголо-татары накрыли своими полчищами сразу всех. Ростовский князь и его дружина погибли в битве на реке Сить, город был захвачен и сожжен. К 1320 году княжество было настолько сильно раздроблено, что удельным князьям уже не хватало отдельных городов. Ростов был поделен на две части - восточную и западную. Таким образом, им правило сразу два князя. В ходу даже была поговорка: "В Ростовской земле князь в каждом селе". Мелкие княжества постепенно заглатывались Москвой, которая в своих интересах пользовалась поддержкой монголо-татар. В 1322 объединенные татаро-московские силы нанесли серьезный урон Ростову, истребив большое количество живой силы, а в 1339 году Иван Калита, борясь с Тверью, заодно захватил Ростов, который занимал протверскую позицию. В 1474 году Иван III купил последний удел Ростовского княжества, положив конец истории независимости города. Некоторое время Ростов оставался процветающим городом, через него проходил торговый путь на север в Ярославль, Вологду, Кириллов, Архангельск, Великий Устюг. В начале XVII века Ростов был взят польско-литовскими захватчиками /1608/. При этом горожане, предводимые воеводой Третьяком Сеитовым, оказали героическое сопротивление. Последним их оплотом стал Успенский собор, внутри которого осажденные продолжали сражаться, пока не были истреблены. Предание утверждает, что воевали даже женщины, одна из которых, княгиня Мария Лобанова, убила предводителя нападавших пана Заборовского и союзника поляков ярославского князя Ивана Шамина. Город был сожжен и разрушен. В 1612 Ростов освобожден войсками Минина и Пожарского. До 1788 года в городе ведется бурное строительство, он растет и богатеет, являясь центром митрополии. В 1788 году митрополиты переезжают в Ярославль. С этих пор начинается упадок города. Сильный урон нанесли городу годы коммунистического правления. Многие церкви были порушены и пришли в запустение. В тридцатых годах Успенский собор был закрыт и превращен в склад кофе-цикорной фабрики. К 1991 году, когда храм возвратили верующим, его интерьер был похож на руины. Хотя регулярные богослужения в соборе уже возобновлены, до полного окончания реставрационных работ ещё очень далеко... Однако, можно сказать, что судьба была благосклонна к Ростову. Центр города оказался не тронут, крупная промышленность и комсомольские стройки обошли его стороной.

РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Ансамбль Ростовского кремля

по своему первоначальному назначению представлял собой резиденцию

архиереев Ростово-Ярославской епархии.

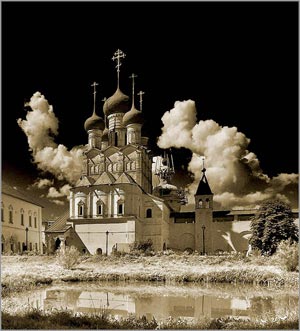

Главной доминантой ансамбля является Успенский собор - старейшее здание города. Фундаменты этого храма, глубиной 5 метров, опираются на самые незапамятные слои ростовской земли. Крест кафедрального собора возносится на высоту 60 метров, освящая собой весь Ростов Великий. Храм построен на месте своих белокаменных предшественников ХII-ХIII вв. в 1508-1512 гг. Величественный объем собора, крытый по килевидным закомарам, венчает мощное пятиглавие. Внутреннюю шестистолпную конструкцию здания на фасадах выявляют пилястры довольно большого выноса. Многочисленные декоративные элементы: аркатурно-колончатые пояса, горизонтальные тяги филенки и т.п. придают облику храма особую пластическую выразительность. Считаем нужным отметить, что собор и соборная площадь не имеют отношения к музею, хотя соседствуют являются частями кремля. Так, если на территории музея, для фото- или видео-съемки Вы должны заплатить (от 20 до 100 рублей), то на территории соборной площади можно снимать абсолютно бесплатно. Единственно придется заплатить, если Вы решите посетить звонницу. Но эта экскурсия стоит тех небольших денег, которые к тому же пойдут на восстановление Успенского собора.

Большая часть дошедших до нас зданий кремля была построена много позже собора, в основном, в период правления митрополита Ионы (1652-1690 гг.), который оказал значительное влияние на формирование художественного облика этих сооружений. Так, по его замыслу около 1682г. к юго-востоку от собора была построена звонница. Тогда же московские мастера Филипп и Киприан Андреевы отлили для звонницы два огромных колокола: "Полиелейный" в 1000 пудов и "Лебедь" в 500 пудов. Позже, в 1688 г. мастером Флором Терентьевым был отлит большой колокол в 2000 пудов, получивший имя "Сысой",в память об отце митрополита Ионы. Специально для этого колокола возвели дополнительный башнеобразный объем, примкнувший к северному фасаду прежней звонницы. Он несколько нарушил стройность общей композиции соборной площади, но в то же время придал ей большую живописность. Ценно, что на звоннице полностью сохранился набор из 15 колоколов.

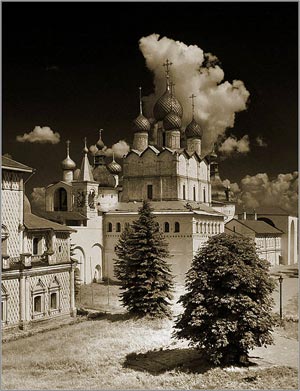

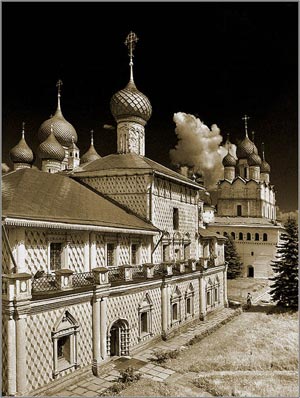

Около 1670 г. вплотную с Судным приказом возводится надвратная церковь Воскресения с фланкирующими ее северный фасад двумя крепостными башнями. Этим комплексом был великолепно оформлен главный вход в митрополичий двор - Святые ворота. Облик церкви Воскресения поражает и контрастным сочетанием сурового, почти лишенного украшений верха храма с нижней частью, в изобилии украшенной разнообразным кирпичным узорочьем, многоцветными изразцами, а также большим живописным киотом. В завершении памятника использованы некоторые детали, заимствованные у стоящего напротив Успенского собора. Однако сделано это с исключительной сдержанностью.

В одном ряду с митрополичьими хоромами располагается комплекс Государских хором (70-80-е гг. XVII в.) или, как его еще называют, "Красная палата". Здание отличается живописной компоновкой объемов, каждый из которых завершен особой крутой кровлей. Еще большую живописность Государским хоромам придает великолепное крыльцо, увенчанное двумя шатрами. Нынешний облик Красная палата получила после капитальной реставрации, проведенной в 1960-х гг. Около 1675 г. за митрополичьими хоромами строится комплекс церкви Спаса Нерукотворного образа (позже - Спаса на сенях). В нижнем этаже комплекса располагались хлебня и другие хозяйственные службы, а в верхней - собственно церковь Спаса, большая столовая палата, сени между ними, а также разобранные в1778 г. отдаточные палаты, примыкавшие к северному фасаду здания. Церковь Спаса являлась домашним храмом митрополита Ионы. Ее стройный объем, увенчанный золоченой главой на барабане несколько усложненной формы, господствует над окружающей застройкой. Восьмискатное покрытие, соответствующее крещатому своду храма, явно навеяно зодчеством XVI в. У ростовского Успенского собора взяты наиболее заметные детали убранства:аркатурно-колончатый пояс, фриз из пятиугольных ниш апсид. Причем все они, включая и богатые наличники, сконцентрированы в нижней части храма. Верх же его столь же строг, как и у надвратной церкви Воскресения.

На протяжении 70-80-х гг. XVII в. постепенно, начиная от церкви Воскресения, строятся крепостные стены и башни митрополичьей резиденции. Мастера снабдили их всеми атрибутами крепостного сооружения, в частности, бойницами подошвенного, косого и верхнего боя. Однако богатство декоративного убранства башен, которые, подобно обычным палатам, имеют широкие окна с наличниками, свидетельствуют, что крепость с самого начала не имела военного значения. Несомненно, в первую очередь она призвана была наглядно продемонстрировать величие Ростовской епархии одной из крупнейших в России. Одновременно со стенами и башнями возводились корпуса, расположенные по периметру Г-образного в плане хозяйственного двора. В них размещались хозяйственные службы, обеспечивавшие жизнедеятельность митрополичьего дома. В корпусах между Водяной и Дровяной башнями находились сушила, пивоварня, многочисленные кладовые палаты. А по другую сторону от Дровяной башни - поварня и приспешня (пирожная), также относящаяся к 70-8О-м гг. XVII в, Архитектурная обработка всех этих сооружений очень, скромна. Она практически совпадает с оформлением хозяйственного корпуса, расположенного в восточной части центрального двора. Так было подчеркнуто иерархически подчиненное положение хозяйственных корпусов в общем художественном целом ансамбля.

Совсем иную архитектурную обработку имеет церковь Григория Богослова (1680-е гг.) приписного, то есть целиком зависимого от митрополита Григорьевского монастыря. На первый взгляд, Григорьевская церковь своим многоскатным завершением и пятиглавием близка другим кремлевским церквам. Но мы не найдем у нее ни аркатурно-колончатого пояса, ни изразцового, ни богатых наличников. Последним самостоятельным сооружением кремля стала церковь Одигитрии, начатая в 1692г. и законченная в 1693 г. Ей приданы черты стиля "московского барокко", распространенного в конце XVII - начале XVIII вв. Но в отличие от большинства сооружений этого направления церковь Одигитрии выглядит гораздо скромней. Мастера все сделали, чтобы гармонично вписать ее в уже сложившийся ансамбль. Современная пестрая раскраска не первоначальная, а относится к более позднему времени. Итак, к концу XVII в. завершилось в общих чертах формирование архиерейского двора. Все его разнообразные сооружения были объединены в редкий по живописности, но в то же время удивительно гармоничный ансамбль. Единство и благородная сдержанность цветового решения придавали ему особую одухотворенность. Белая со слегка розоватым оттенком окраска каменных стен своеобразно сочеталась с серебристым, почти черным цветом тесовых кровель и тускловатым блеском луженого покрытия глав и крестов. Картину дополнял разбитый на центральном дворе роскошный сад с широким зеркалом пруда, уподоблявшийся райскому саду. Да и ансамбль в целом, по замыслу митрополита Ионы, должен был символизировать небесный град - горний Иерусалим. Спасо-Яковлевский мужской монастырьНа западной окраине города, на берегу озера Неро стоит комплекс Спасо-Яковлевского монастыря. Возникновение монастыря связывают с именем епископа Иакова и относят к концу XIV века. Тогда все постройки были деревянными и ни одна из них не сохранилась до наших дней.

Возвышение Яковлевского монастыря связывают с деятельностью митрополита Димитрия Ростовского. Родившийся в 1651 году в Киевской губернии в семье полкового сотского Саввы Туптало ребенок, при рождении был назван Даниилом. В юности постригся в монахи и получил имя Димитрия. Вскоре его проповеди и образованность обратили на себя внимание, и ему было поручено составление Жития святых (Четьи-Миней). Петр I, который всюду искал смышленых и энергичных людей, вызвал Димитрия в Москву и назначил его ростовским митрополитом. После этого, Димитрий открыл в Ростове училище и занялся просветительской и литературной деятельностью. Помимо Жития, составивших 4 больших тома, он сочинил множество стихотворных кантат для домашнего пения. Умер Димитрий Ростовский в 1709 году и был похоронен в монастыре, а вскоре был причислен к лику святых. В 1752 году в юго-западном углу Троицкого храма, над могилой митрополита Димитрия осел чугунный пол. Потребовался ремонт, на который 21 сентября дал разрешение митрополит Арсений. После снятия плит и удаления земли и щебня открылся поврежденный бревенчатый сруб и деревянный гроб митрополита Димитрия, в коем были обретены мощи святителя (в честь этого события небольшую Темерницкую крепость на юге России переименовали в Ростовскую, а населенный пункт при ней в 1796 году был преобразован в Ростов на Дону). Императрица Елизавета Петровна пожаловала св. Димитрию серебряную раку и облачение из золотой парчи. В торжествах, происходивших в Ростове в 1763 г. по случаю переложения мощей св. Димитрия в новую раку присутствовала Екатерина II. 23 мая Императрица со свитой пешком пришла в Ростов, чтобы принять участие в церемонии переложения мощей. В 1725 году вплотную к Зачатьевскому был пристроен Яковлевский храм. Он неоднократно подвергался перестройкам и позднейшая из них произошла в 1836 году. В этом виде памятник дожил и до наших дней. В архитектуре заметно стремление зодчего привести к стилевому единству стоящие рядом здания: Яковлевский и Димитриевский храмы. Последний также называется Шереметьевским, поскольку строился он на средства графа Н.П. Шереметьева. Этот богатый храм представляет собой замечательный образец русского классицизма. Во второй половине XVIII века деревянные стены монастыря были заменены каменной оградой. На углах и над воротами появились красивые, с легкими ажурными силуэтами башни, над восточными воротами - высокая трехъярусная колокольня. В монастырском дворе были построены двухэтажные братские кельи и настоятельский корпус. В 1928 году монастырь (как и многие другие ростовские храмы) был закрыт. В 1989 году возвращен Русской Православной Церкви. Теперь в нем открыто почивают мощи ростовских святых Авраамия и Димитрия. Здесь же пребывают икона Ватопедской Божией Матери и келейная св. Димитрия Ростовского. Частично сохранился монастырский некрополь. Сегодня этот мужской монастырь действует.

Использованы материалы сайта http://www.v-rostove.ru |

||||

Поэтому

в древности его называли архиерейским или митрополичьим двором. В

настоящее время ансамбль делится на три относительно самостоятельные

функциональные зоны: собственно архиерейский двор, примыкающую к нему с

севера соборную площадь и с юга - Митрополичий сад.

Поэтому

в древности его называли архиерейским или митрополичьим двором. В

настоящее время ансамбль делится на три относительно самостоятельные

функциональные зоны: собственно архиерейский двор, примыкающую к нему с

севера соборную площадь и с юга - Митрополичий сад.  Ростовский

кафедральный собор - это еще и огромный каменный ларец, в котором хранятся

святые мощи угодников Божиих, просиявших в Ростове в течение многих веков.

Это и гробница апостола Ростовской земли - святителя Леонтия, основавшего

здесь христианство, и мощи святителя Исайи, преемника святителя Леонтия, и

святые мощи святителя Игнатия чудотворца. Под сводами собора похоронен

князь-герой мученик Василько, в час испытаний не предавший своей веры и

своих принципов. Здесь покоятся мощи воспитанника преподобного Сергия, его

племянника, архиепископа Феодора.

Ростовский

кафедральный собор - это еще и огромный каменный ларец, в котором хранятся

святые мощи угодников Божиих, просиявших в Ростове в течение многих веков.

Это и гробница апостола Ростовской земли - святителя Леонтия, основавшего

здесь христианство, и мощи святителя Исайи, преемника святителя Леонтия, и

святые мощи святителя Игнатия чудотворца. Под сводами собора похоронен

князь-герой мученик Василько, в час испытаний не предавший своей веры и

своих принципов. Здесь покоятся мощи воспитанника преподобного Сергия, его

племянника, архиепископа Феодора.  Строительство

центральной части кремлевского ансамбля началось с формирования парадного

двора, который постепенно окружили в основном культовые и административные

здания. Одним из первых здесь в 50-60-е гг., XVII в. строится двухэтажный

корпус Судного приказа. Часть корпуса в XVII в. занимало одно из важнейших

учреждений митрополичьего двора - Судный приказ, который помимо судебных

функций был во многом и центром общего управления епархией.

Строительство

центральной части кремлевского ансамбля началось с формирования парадного

двора, который постепенно окружили в основном культовые и административные

здания. Одним из первых здесь в 50-60-е гг., XVII в. строится двухэтажный

корпус Судного приказа. Часть корпуса в XVII в. занимало одно из важнейших

учреждений митрополичьего двора - Судный приказ, который помимо судебных

функций был во многом и центром общего управления епархией.  По

другую сторону от центрального двора возвышается большой корпус

митрополичьих хором, возведенный при митрополите Ионе примерно в 50 -

начале 70-х гг. XVII в. Он с самого начала предназначался для жительства

митрополита, а также для хранения его богатейшей казны. Часть помещений

занимал Казенный приказ, ведавший всеми финансовыми делами епархии. До

конца XVII в. корпус оставался двухъэтажным. Позже надстроили третий этаж,

а в конце XVIII в. здание получило новый декор в духе классицизма. Ныне

лишь орнаментальный пояс, типичный для второй половины XVII в., да узкие

окна первого этажа, восстановленные реставраторами 1920-х гг., напоминают

о древнем облике сооружения.

По

другую сторону от центрального двора возвышается большой корпус

митрополичьих хором, возведенный при митрополите Ионе примерно в 50 -

начале 70-х гг. XVII в. Он с самого начала предназначался для жительства

митрополита, а также для хранения его богатейшей казны. Часть помещений

занимал Казенный приказ, ведавший всеми финансовыми делами епархии. До

конца XVII в. корпус оставался двухъэтажным. Позже надстроили третий этаж,

а в конце XVIII в. здание получило новый декор в духе классицизма. Ныне

лишь орнаментальный пояс, типичный для второй половины XVII в., да узкие

окна первого этажа, восстановленные реставраторами 1920-х гг., напоминают

о древнем облике сооружения.  Столовая

или Белая палата имеет традиционную для XVI-XVII вв. одностолпную

конструкцию. Интерьер хорошо освещают довольно широкие оконные проемы,

украшенные так называемым "висячим каменьем". Здесь митрополит Иона

устраивал торжественные трапезы.

Столовая

или Белая палата имеет традиционную для XVI-XVII вв. одностолпную

конструкцию. Интерьер хорошо освещают довольно широкие оконные проемы,

украшенные так называемым "висячим каменьем". Здесь митрополит Иона

устраивал торжественные трапезы.  Западный

вход на территорию кремля украшает одна из последних кремлевских построек

времени митрополита Ионы - надвратная церковь Иоанна Богослова (1683 г.)

Пожалуй, это самое совершенное произведение ионинских мастеров. Все лучшее

из опыта, накопленного за годы строительства митрополичьей резиденции,

нашло блестящее воплощение в этом замечательном памятнике. Он как-бы весь

устремлен вверх, что достигнуто за счет сильно вытянутых по вертикали

основного объема, барабанов глав, шей крестов и мастерски скомпонованного

пятиглавия. Вместе с тем церковь Иоанна Богослова выглядит более нарядной

и праздничной, чем предшествовавшие ей церкви кремля. В ее облике уже

отсутствует противопоставление богато оформленного низа и сурового, почти

аскетического верха храма.

Западный

вход на территорию кремля украшает одна из последних кремлевских построек

времени митрополита Ионы - надвратная церковь Иоанна Богослова (1683 г.)

Пожалуй, это самое совершенное произведение ионинских мастеров. Все лучшее

из опыта, накопленного за годы строительства митрополичьей резиденции,

нашло блестящее воплощение в этом замечательном памятнике. Он как-бы весь

устремлен вверх, что достигнуто за счет сильно вытянутых по вертикали

основного объема, барабанов глав, шей крестов и мастерски скомпонованного

пятиглавия. Вместе с тем церковь Иоанна Богослова выглядит более нарядной

и праздничной, чем предшествовавшие ей церкви кремля. В ее облике уже

отсутствует противопоставление богато оформленного низа и сурового, почти

аскетического верха храма.  Первая

каменная церковь была возведена здесь на месте деревянной при митрополите

Ионе Сысоевиче в 1725г. К единственной церкви обители - Троицкому собору с

северной стороны был Пристроен придел, освященный в память первосозданного

святым Иаковом храма, в честь Зачатия св. Анны. Через два десятилетия, в

1754 г., по указу Ростовского митрополита Арсения Мациевича Троицкая

церковь была переименована в Зачатиевскую. Она стоит от озера первой.

Церковь почти квадратная в плане, высокая, четырехстолпная, пятиглавая,

без подклета, с тремя апсидами, внутри расписана фресками.

Первая

каменная церковь была возведена здесь на месте деревянной при митрополите

Ионе Сысоевиче в 1725г. К единственной церкви обители - Троицкому собору с

северной стороны был Пристроен придел, освященный в память первосозданного

святым Иаковом храма, в честь Зачатия св. Анны. Через два десятилетия, в

1754 г., по указу Ростовского митрополита Арсения Мациевича Троицкая

церковь была переименована в Зачатиевскую. Она стоит от озера первой.

Церковь почти квадратная в плане, высокая, четырехстолпная, пятиглавая,

без подклета, с тремя апсидами, внутри расписана фресками.